Uno studio internazionale, pubblicato su Nature, ha ricostruito la storia dei cambiamenti climatici nel Mediterraneo a partire dei fondali del lago di Ohrid, tra Albania e Macedonia del Nord. L’analisi del passato indica che, a causa del riscaldamento globale, in futuro avremo estati sempre più aride e autunni con cicloni e monsoni.

Gli Ottomani, nei secoli in cui dominarono i Balcani, introdussero nell’area l’arte magica della caffeomanzia, ovvero la capacità di leggere il futuro attraverso lo studio dei fondi di caffè (rigorosamente “alla turca”).

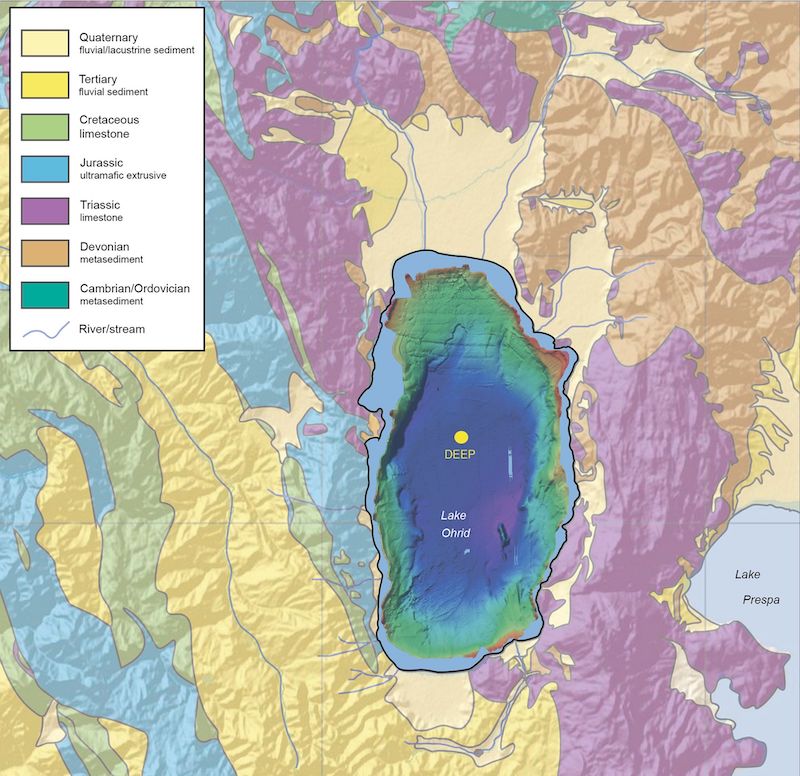

Oggi, sempre nei Balcani, alcuni scienziati hanno trovato un modo per leggere il futuro -dei cambiamenti climatici in Europa- attraverso lo studio di uno dei laghi più antichi d’Europa: quello di Ohrid (Ocrida), al confine tra Albania e Macedonia del Nord, noto per la sua eccezionale biodiversità, con oltre 300 specie animali e vegetali endemiche che spesso non si trovano in altri luoghi del mondo.

Uno studio internazionale ha infatti recentemente ricostruito la storia dei cambiamenti climatici nel Mediterraneo a partire dall’analisi dei fondali del lago, che viene fatto risalire a un milione e 360 mila anni fa e pare essere esistito senza soluzione di continuità.

I risultati sono stati pubblicati a settembre sulla rivista Nature, con il titolo “Mediterranean winter rainfall in phase with African monsoons during the past 1.36 million years”.

Cosa è emerso? Stando all’analisi dei dati accumulati dal passato, a causa del riscaldamento globale, il futuro prossimo pare riservare estati sempre più aride e autunni con forti precipitazioni, tra cicloni e simil-monsoni.

Il team scientifico internazionale -denominato Scopsco, Scientific Collaboration On Past Spectation Conditions in lake Ohrid, e diretto da Bernd Wagner dell’Università di Colonia (Germania)- ha compiuto uno studio paleoambientale con l’obiettivo di analizzare il clima dell’intera Regione mediterranea.

Alla ricerca hanno preso parte diversi Enti italiani, tra cui l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, le Università di Pisa, Firenze, Bari, Reggio Emilia, Roma Sapienza e il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il lavoro di perforazione dei sedimenti del fondo del lago ha raggiunto una profondità di 568 metri e sono state condotte analisi geochimiche e dei pollini.

Studiandone i risultati, i ricercatori hanno così potuto descrivere i cambiamenti ambientali del passato, ricostruendo in modo dettagliato l’intera storia geologica di Ohrid e le variazioni climatiche che ne hanno interessato il bacino lacustre.

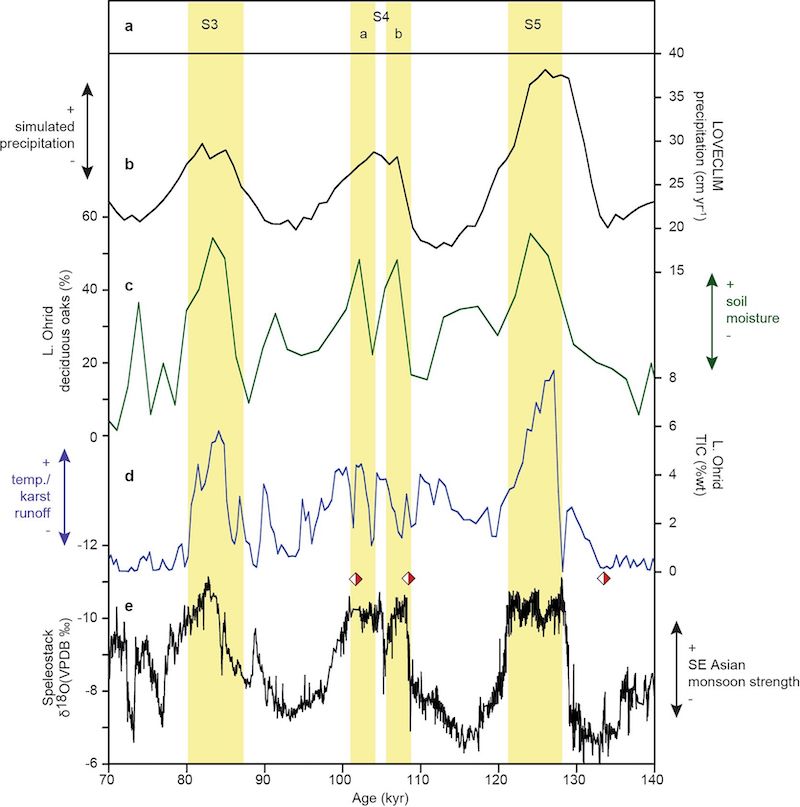

In particolare, il confronto tra i dati e i modelli climatici sviluppati nello studio mostra, nei periodi geologici caldi, un intensificarsi dei cicloni sul Mediterraneo occidentale, soprattutto in autunno.

L’aumento di tale fenomeno sarebbe legato, secondo la ricerca, al riscaldamento anomalo della superficie del mare durante l’estate.

Effetti analoghi potrebbero pertanto replicarsi oggi e nei prossimi anni, a causa dal recente riscaldamento climatico di origine antropica.

Lo studio -durato complessivamente oltre cinque anni- ha inoltre documentato importanti connessioni tra il sistema climatico mediterraneo e quello monsonico africano, mettendo in evidenza la stretta relazione tra clima regionale e globale.

Questo articolo contribuisce al progetto “Movies Save the Planet – Voices from the East” di CinemAmbiente – Bando europeo #FrameVoiceReport!

Foto di copertina di Marco Carlone.

Bellissimo documento

Vorrei sapere chi e’ quel genio che ha nominato il team di ricerca Scopsco, come la rinomata insalata macedone Shopska 😀