Immagini del deserto sconfinato, dai colori tenui, in un silenzio che parla di fatica e rassegnazione, rotto soltanto se necessario. Il Rann di Kutch è una delle regioni più suggestive dell’India. Situato nel Deserto di Thar, ospita le particolarissime saline da cui si estrae il sale più bianco del pianeta, ottenuto grazie all’azione dei monsoni estivi, che riempiono periodicamente il deserto con l’acqua del mare rendendolo uno dei luoghi naturali più affascinanti del mondo.

Per otto mesi, da Settembre ad Aprile, 40.000 famiglie indiane raggiungono il deserto per estrarre questo sale straordinario. È qui che vivono in condizioni precarie, senza acqua ed elettricità, lavorando per uno stipendio esiguo.

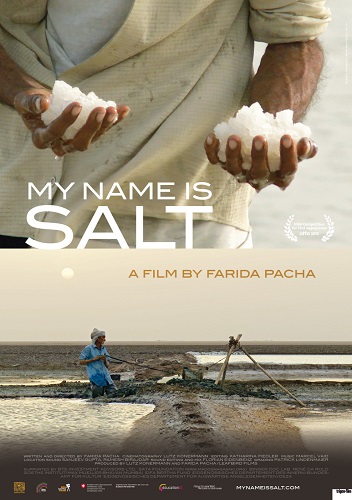

Tra le tante famiglie c’è anche quella di Chhanabhai, il protagonista di My Name is Salt, documentario del 2013 diretto dalla regista indiana Farida Pacha. Il film ha partecipato a numerosi festival di cinema ambientale, molti dei quali membri della rete Green Film Network, ottenendo la menzione speciale al Festival Cinemambiente di Torino, al FICA di Goiás e al DokuFest di Prizren, e il premio per il Miglior Film all’EcoCup di Mosca. Molti consensi anche ad altri festival del Network, come il Festival EcoZine di Saragozza, il CMS Vatavaran di New Delhi, l’EFF di Washington, Il RIEC-IWFE di Daegu, Gyeongbuk e il Pelicam di Tulcea.

La regista ci porta in pieno deserto, per osservare la vita delle tante famiglie che vi lavorano, le loro difficoltà quotidiane e le tecniche che ciascuna di esse tramanda di generazione in generazione. “La prima volta che sono venuta a conoscenza della storia dei lavoratori di sale è stata leggendo un giornale”, ci racconta Farida Pacha, con la quale abbiamo fatto un’interessante chiacchierata. “Ciò ha suscitato il mio interesse e ha fatto in modo che cominciassi a fare dei viaggi nel deserto. Avrei trascorso ogni notte con una famiglia diversa, perché una volta che sei in questo paesaggio arido di 5000 kmq, la capanna di un lavoratore di sale è l’unico rifugio che puoi trovare. Quando una notte, per caso, ho incontrato Chhanabhai, ho capito di aver trovato il protagonista del mio film. Un uomo così meticoloso, così esigente da se stesso e dalla sua famiglia, così dedito alla produzione del miglior sale possibile, nonostante riuscisse a malapena a vivere con quello che guadagnava. Ho voluto raccontare questa storia perché questo è un tipo di etica del lavoro che sta rapidamente scomparendo dal nostro mondo”.

Ciascun membro della famiglia svolge il proprio compito, anche i bambini, che continuano a frequentare la scuola. Fatica ed imprevisti sono all’ordine del giorno, ed è fondamentale studiare tecniche e tempistiche, affinché l’impegno non vada sprecato.

Chhanabhai, che ha dovuto chiedere un prestito per permettersi il necessario al suo lavoro, con la sua famiglia provvede a calpestare il sale perché non si rapprenda e a ispezionare il lungo processo di cristallizzazione della salamoia. Per mesi lavorano isolati, svolgendo compiti pericolosi con attrezzi rudimentali. I commercianti sono impazienti e le loro richieste spesso sono incompatibili con una realtà che solo chi vive in prima persona può conoscere davvero.

“Voglio che il mio film sia un’esperienza”, prosegue la regista, “Nei suoi novanta minuti di durata uno spettatore sperimenta cosa deve essere lavorare e vivere in questo duro paesaggio. E se questa esperienza rimane impressa nella mente dello spettatore anche molto tempo dopo la fine del film, da regista, non potrei chiedere di meglio”.

A colpire particolarmente è l’uso della macchina da presa, che regala al pubblico storie autentiche di sacrificio e lavoro paziente, in uno scenario ostile e deserto.

Su questi punti la regista approfondisce: “Ho cercato di trovare uno stile che avrebbe potuto far convivere sia la bellezza che la monotonia del lavoro della famiglia e del deserto in cui vivono. In molti modi la loro vita e il paesaggio sono uno specchio l’una dell’altro. Dunque lo stile della cinepresa è molto austero e molto statico. Il film è stato girato in gran parte su un treppiede, con pochissime riprese in movimento. Le immagini sono composte molto attentamente. Sentivo che non avrei potuto fare un film su un perfezionista senza in qualche modo provare a emulare quella perfezione con la camera. Ho scelto lo stile dell’osservazione, senza narrazione o interviste, perché mi è sembrato essere l’approccio giusto. I processi di lavoro stessi sono visivamente molto chiari e non hanno bisogno di spiegazioni, e interromperli con domande mentre tutti erano profondamente presi dal loro lavoro sarebbe stato, a mio giudizio, qualcosa di disturbante”.

Quando cala il buio, i bambini tornano a cantare, mentre i grandi tirano le somme di ciò che è stato fatto e di ciò che resta da fare l’indomani. In quel sale così prezioso, e solo per altri così redditizio, finiscono per convergere tutte le loro energie e la loro stessa identità.

Documentario spettacolare, girato con una cura e attenzione ai protagonisti che rendono pienamente coscienti della fatica del lavoro.

Anche l’articolo illustra bene l’essenza del documentario.